勤怠データの分析・活用方法|基礎知識や保管期間も解説

著者:チームスピリット編集部

勤怠データに関して、以下の悩みを抱えていませんか?

- 勤怠データはどのように活用すればよいのかわからない

- 勤怠データの保管方法や適切な保管期限について知りたい

- 勤怠管理システムを使ったデータ分析方法を知りたい

勤怠データを適切に管理し、グラフィカルに分析や活用ができれば、法律違反のリスクの抑制や労働環境の改善につなげることができるようになります。

本記事では勤怠データの基礎知識や分析方法、データ活用のポイントを解説します。ぜひ参考にしてください。

勤怠管理の基本を改めてチェックしてみませんか?

- 勤怠管理の基本的なルールの理解や実務の知識が乏しく、不安がある

- 勤怠管理の目的など基本的なことを知りたい

- 勤怠管理を適切に実行する上で、自社の課題も把握しておきたい

このような人事労務担当者に向けて、「ゼロから始める勤怠管理」の資料を無料で配布しています。

人事労務担当者なら知っておきたい、適切な勤怠管理の必要性や労働時間の基本ルールについて解説していますので、これから適切な勤怠管理を導入・運用しようと考えている方は、ぜひ本資料をお役立てください。

「ゼロから始める勤怠管理」を無料ダウンロードする目次

勤怠データとは

勤怠データとは、日々の勤怠管理で収集した、従業員の勤怠状況についてのデータのことです。以下のような情報が勤怠データに該当します。

- 出勤・退勤時間

- 勤務時間

- 欠勤

- 残業時間

- 有給休暇

- 振休、代休

- 乖離時間※

- 中抜けの時間や回数(業務時間内に業務から一定の時間を離れること)

- 勤務体系(フレックス、リモートワークの情報など)

※乖離時間とは、従業員の実際の労働時間と、打刻として残っている労働時間記録との間に発生している「乖離(ギャップ)」のこと

これらの勤怠データは、従業員の勤務状況を把握し、適切な労務管理を行うために重要な情報となります。勤怠データを正確に収集・管理できれば、労働時間の適正化や、従業員の健康管理、生産性の向上などに役立ちます。次章からは、より具体的な理由について解説します。

勤怠データを管理・分析すべき理由

勤怠データを管理・分析すべき理由として、以下の3点が挙げられます。

- 労働コンプライアンスの遵守に役立つから

- 給与計算に必要だから

- 労働環境の現状把握ができ、改善につなげられるから

それぞれの詳細を見ていきましょう。

理由1.労働コンプライアンスの遵守に役立つから

勤怠データを収集・管理することは、コンプライアンスの遵守に欠かせません。労働安全衛生法によって、企業は法定労働時間や休日、時間外労働、休日労働などを正確に管理することが義務付けられているためです。また有給休暇の取得などに関しても、法律によって各種ルールが定められています。

勤怠管理が適切に行われていなければ、時間外労働が上限規制を超えてしまっていないか、休日・休暇を適切に取得できているかなどを把握できず、法律違反になる恐れがあります。

勤怠データを収集・管理が適切に行われていない状況では、自社の実態を把握できません。そのため、法令に違反するリスクは増大します。一方で、適切に行えていれば、ある部署や従業員の残業時間が超過しそうな場合などに適切な対応を取ることができ、法令違反を回避できます。

理由2.給与計算に必要だから

勤怠データを管理する基本的な目的の一つは、給与計算を行うためです。従業員の給与は、収集した勤怠データをもとに計算されます。

時間外労働や休日労働などがあると賃金を割増して計算しなくてはならないため、正確な給与計算を行うためには、労働時間だけでなく休日労働や時間外労働の把握も必要となります。勤怠データを管理する際は、時間外労働(残業)や深夜労働などを行った時間が明確にわかるようにする必要があるのです。

理由3.労働環境の現状把握ができ、改善につなげられるから

勤怠データを分析して自社の課題を発見し対策を講じることで、労働環境の改善につなげられます。

厚生労働省が示しているように、「働き方改革関連法」は、労働者が個々の事情に合わせて、多様でフレキシブルな働き方を自ら「選択」できるようにするための改革です。

その実現のために、勤怠データの分析が役立ちます。勤怠データを分析して、個々の従業員の残業時間や休暇取得状況などを把握することで、次のような対策を講じやすくなります。

- 時間外労働が多い従業員の残業を抑制できる

- 休日出勤の多い従業員の休日出勤を減らせる

- 年次有給休暇の取得が少ない従業員の取得を増やす

労働環境の改善に取り組むことで、健康被害の予防ができ、過剰労働などによる法令違反を防ぎやすくなります。

勤怠データの管理に関する法律

「労働安全衛生法第66条の8の3」では「企業が労働者の労働時間を把握すること」が義務として定められています。そのため勤怠のデータ管理を怠ると、「労働安全衛生法第66条の8の3」に違反する恐れがあります。例えば、企業が労働時間を正確に把握していなかったり、その把握方法が適切でなかったりすると法律違反とみなされる可能性があります。

法令に違反するリスクを避けるには、従業員の各種勤怠データをしっかりと把握・管理することが重要です。

なお、タイムカードや出勤簿といった勤怠データは、5年間保管することが労働基準法で義務付けられています。2020年に労働基準法が改正され、タイムカードの保管期間が3年から5年に変更されました。この保管期間は、タイムカードや勤怠管理システムなど、管理方法にかかわらず適用されます。また、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねる場合は、7年間の保管が必要となります。

勤怠データ分析方法の一例

ここからは、勤怠データの分析・活用方法をより具体的に紹介します。本章では、以下の観点から分析する方法について解説していきます。

- 残業時間

- 作業工数

- 休暇取得状況

- 乖離時間(打刻時間と勤務実態の差分)

- 従業員情報

こうした観点から勤怠データを多角的に分析をすることで、コンプライアンスの遵守や労働環境の改善につなげられます。

なお前提として、データの把握や管理、分析は複雑で手間がかかるため、勤怠管理システムを使うことがおすすめです。勤怠管理システムを使ったデータ活用の方法については、後の章で詳細を解説します。

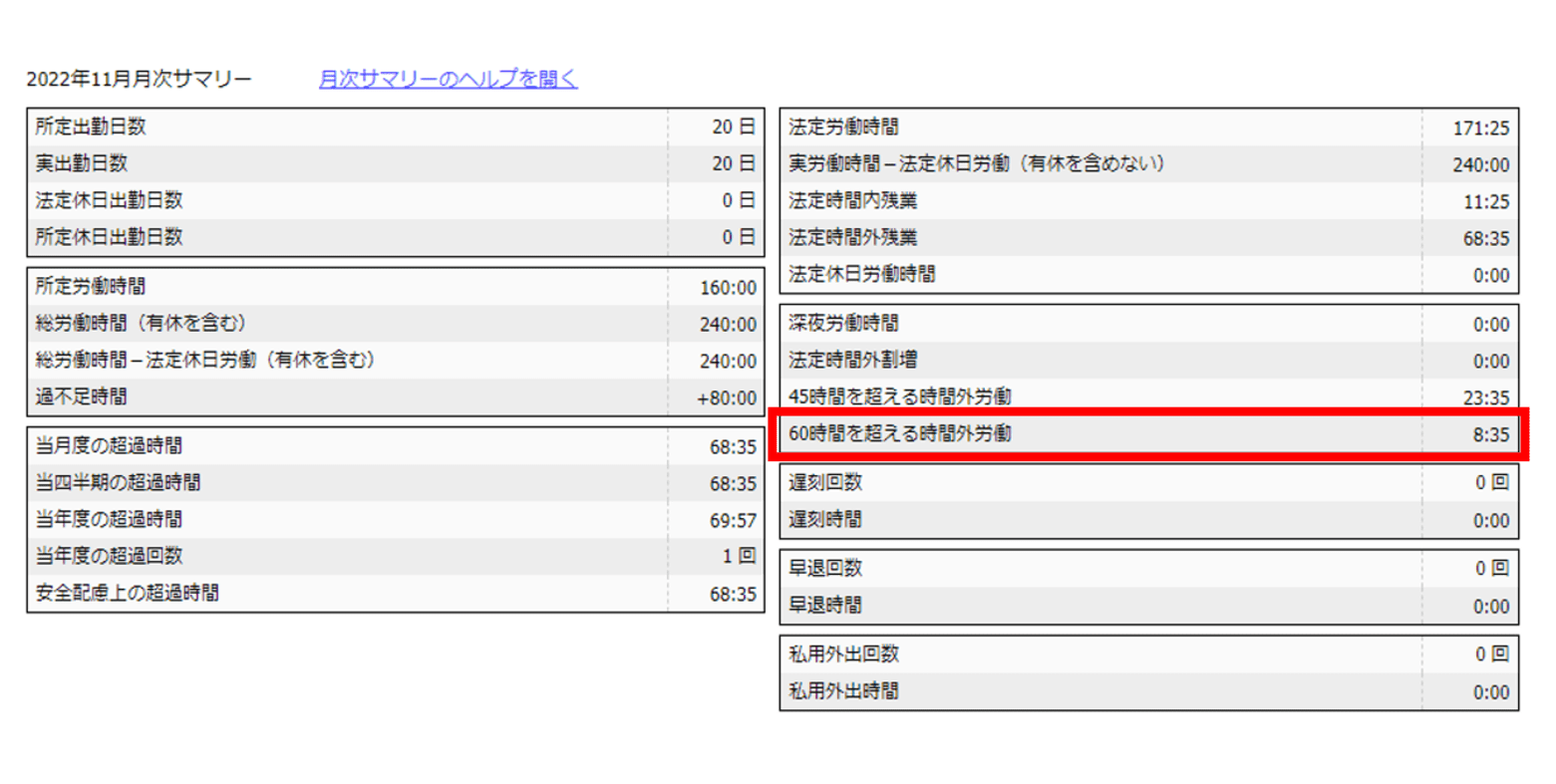

残業時間の分析方法

時間外労働の上限規制の導入以降、企業は法定労働時間内または自社で定めた36協定の範囲内に残業時間を収められているかどうかを、厳密にチェックすることが求められるようになりました。

勤怠データを分析することで、「残業時間が法律の範囲内に収まっているかどうか」や「残業時間の多寡」を把握でき、時期や部署ごとの傾向まで掴めるようになります。

▼分析例

- 残業が集中している従業員や部署はどこか

- 残業が集中する時期はいつか

- 前年同期と比較した残業時間の増減はいくらか

こうした観点からデータを分析することによって、不要な業務の見直しや、適切な人員配置をするために必要な情報を取得可能です。例えば、前年の残業傾向を参考にして業務を分散させたり、慢性的に人手が不足している部署に人員を再配分したりするなど、労働環境の改善に向けた具体的な対策を講じやすくなります。

▼勤怠管理システムで残業時間の集計をするイメージ

作業工数の分析方法

作業工数とは、ある作業が完了するまでに必要な人数・時間を表す指標です。各業務ごとの労働時間を把握していれば、以下のような分析が行えます。

▼分析例

- 特定の業務に時間や人員数をかけすぎていないか

- 生産性の低い業務が他の作業を圧迫していないか

- 生産性の高い働き方をしている従業員は、どういった時間の使い方をしているか

例えば、ある業務に時間がかかりすぎている場合、その業務のプロセスを見直したり、人員を増やしたりすることで、生産性の向上につなげられるでしょう。

▼勤怠管理システムで作業工数を管理するイメージ

※以下は、プロジェクトで入力した予定工数と各従業員が登録した工数実績を、従業員別に表形式でまとめたもの

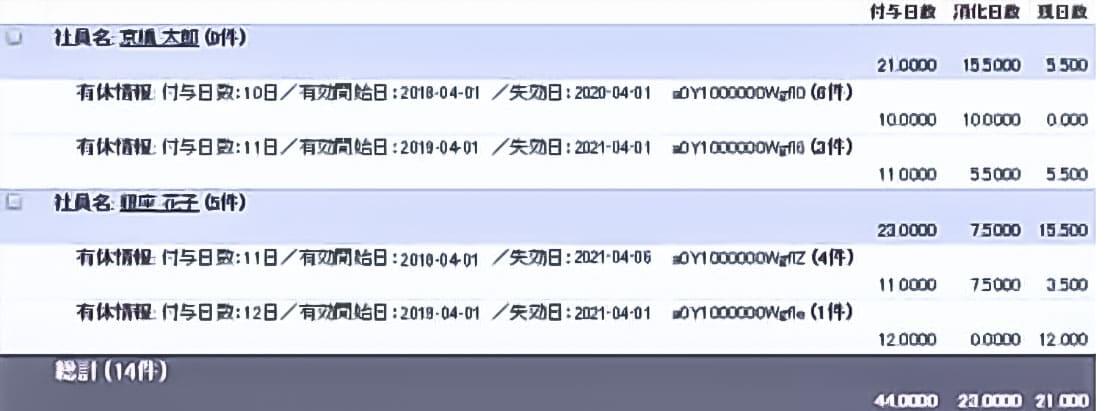

休暇取得状況の分析方法

休暇取得状況の分析は、従業員のワークライフバランスや職場環境を理解する上で重要な役目を果たします。勤怠データから休暇取得のタイミングや傾向を把握することで、各部署の労務課題を顕在化できます。

例えば、有給休暇取得状況の把握をする場合、勤怠データから次のような状況を分析可能です。

|

状況 |

分析内容 |

|---|---|

|

有給休暇の取得時期が散らばっている場合 |

|

|

年度末の有給休暇取得期限が近づいた頃に取得が集中している場合 |

|

有給休暇の取得タイミングに偏りがあるかを見ることで、その職場が有給休暇を取得しやすい環境なのかを判断できます。取得が十分でない場合、何が有給休暇の取得を妨げているのか、上司が部下のワークライフバランスに配慮しているのかなどを分析することで、背景にある労務上の課題を浮き彫りにできます。

また、代休取得状況についても同様です。例えば、代休取得が進んでいない場合、業務量が多すぎて休みを取りづらい環境であったり、代休の概念が浸透していなかったりする可能性があります。

▼勤怠管理システムで休暇取得状況の把握をするイメージ

乖離時間(打刻時間と勤務実態の差分)の分析方法

乖離時間の分析は、サービス残業の実態を把握するうえで重要な役割を果たします。勤怠データを用いて乖離時間の有無を分析することで、サービス残業が常態化している部署の特定ができ、その部署に対して適切な対策を講じられるようになります。

乖離時間は、残業時間と組み合わせて分析することで、残業の実態を浮き彫りにすることが可能です。以下は、「残業時間だけで分析した場合」と「乖離時間と残業時間をあわせて分析した場合」の違いを示した例です。

|

分析方法 |

A部署 |

B部署 |

|---|---|---|

|

残業時間だけで見た場合 |

月の残業20時間 |

月の残業30時間 |

|

乖離時間と残業時間をあわせてみた場合 |

記録上の月の残業20時間・乖離時間40時間 |

記録上の月の残業30時間・乖離時間5時間 |

一見すると、B部署の残業時間が多く、業務が繁忙であるように見えます。しかし、乖離時間も含めて分析をすると、A部署では追加で40時間分のサービス残業が発生しており、実際の残業時間がB部署より長いという実態が明らかになります。

上記のように乖離時間が多く発生している場合、以下のような労務リスクを発見できます。

- サービス残業が常態化している

- 上司が残業申請を受け付けないため、従業員が申請せずに残業している など

このように、乖離時間の分析は、表面上は見えにくいサービス残業の実態を浮き彫りにしてくれるため、適切な対策を講じやすくなります。

従業員情報の分析方法

勤怠データを活用することで、各従業員の情報を詳細に把握することも可能です。組織や部署への所属情報といった社内データから、年齢・性別・世帯状況などの個人的な情報まで幅広く管理できます。

このデータを分析することで、組織構成における従業員のバランスや、部署ごとの年齢層の偏りといった内容を確認できます。それによって、古参従業員との軋轢によって労働時間に影響が出ていないかなど、労働環境の悪化に関する潜在的な問題を浮き彫りにできます。

さらに、個人データの年間推移を確認することで、入退社状況の分析も可能になります。いつ入社したのか、どのような環境で働いているのか、部署ごとの離職率はどうなっているかなど、労働環境を把握することも可能です。

働き手の人数が減少傾向にある中で、離職率の抑制や従業員の生産性向上は多くの企業にとって重要なテーマとなっています。勤怠データを分析することで、それらを疎外する問題の洗い出しができ、改善に向けた取り組みをスムーズに進めやすくなります。

▼勤怠管理システムを用いて従業員情報を確認するイメージ

勤怠データを有効活用するためのポイント

勤怠データを有効活用するためには、以下4つのポイントを意識しましょう。

- 自社の課題やデータ活用の目的を明確にする

- 正確なデータを収集する

- 従業員がデータを確認できるようにして、当事者意識を持ってもらう

- データをわかりやすく可視化する

前章では勤怠データを用いた具体的な分析方法について解説してきましたが、勤怠データはただ分析をするだけでは意味をなしません。分析した内容を従業員の行動変容につなげることこそが、本来の意義であると言えます。各ポイントがいかに重要なのかを順序立てて解説します。

ポイント1.自社の課題やデータ活用の目的を明確にする

勤怠データを有効活用するためのポイントは、課題や目的を整理し、何のデータを何を知るためにどうしたいのか明確にすることです。「残業時間を抑制したい」のか、「休日取得数を増やしたい」のか、またそれらを実現してどのようなメリットを得たいのかなどを明らかにしましょう。

詳細は後述しますが、課題やデータ活用の目的の整理には、データの「見える化」が有効です。

ポイント2.正確なデータを収集する

前提として、勤怠データの分析は「正確な数値」であることが重要です。

例えば工数であれば勤務時間と整合性がとれていること、勤怠であれば打刻漏れなく勤怠が入力できていることなどが必要です。

そのためには、正確な数値の収集が直感的に行える勤怠管理システムを使うことがポイントです。操作がしづらい場合、従業員の入力漏れやミスが増え、データの正確性が確保できない可能性があります。

ポイント3.従業員がデータを確認できるようにして、当事者意識を持ってもらう

管理者がデータを分析するだけでは従業員の行動変容は見込めません。従業員自身に、「自分がどのくらい残業しているのか」「他の従業員、部署と比べてどの程度なのか」を当事者として理解・把握してもらう必要があります。

データをもとに、自身の労働時間が人と比べて多いことや、法律の上限に迫っている・超えていることに気づいてもらった方が、各従業員が問題意識を抱きやすく、残業時間の削減のための行動を起こしてもらいやすくなります。

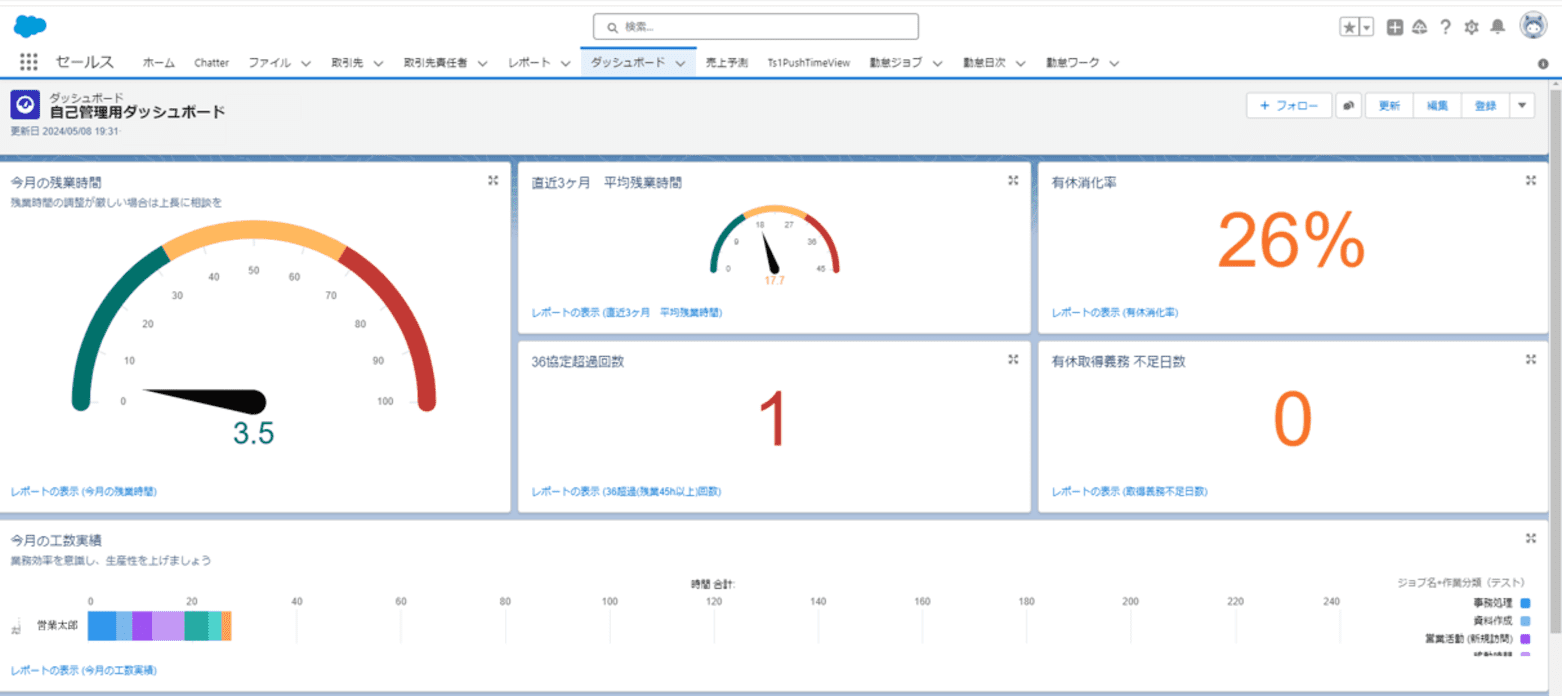

▼従業員が勤怠・有給・工数などを自己確認するためのダッシュボード機能

ポイント4.データをわかりやすく可視化する

データを収集することは重要ですが、ただ数値を集めるだけでは不十分です。グラフィカルに提示できる方法がないと自身の状況を理解しきれず、「把握しただけ」で終わりになってしまうリスクがあります。

勤怠データをわかりやすく可視化するには、「グラフ化」「レポート表示」といった機能を持つ勤怠管理システムを用いることが有効な手段になります。集めた勤怠データを可視化できる機能を用いて、データが意味する内容をわかりやすく「見える化」できれば、従業員の行動変容につなげやすくなるでしょう。

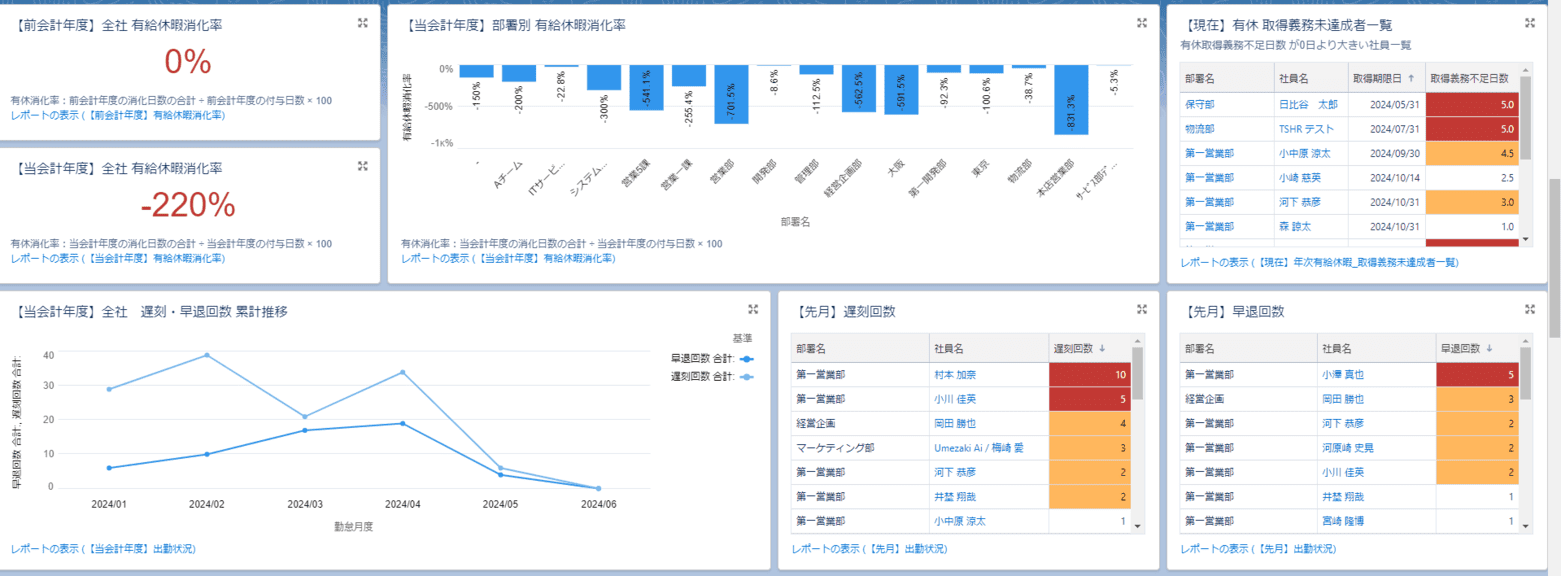

▼労務担当者用のダッシュボード機能

勤怠データの管理・分析は勤怠管理システムの活用がおすすめ

勤怠データの収集・管理・分析を行う際は、勤怠管理システムの導入がおすすめです。

従来は、タイムカードの打刻記録をエクセル(Excel)に手入力し、集計やデータ化を行うのが一般的でした。エクセルでは手作業での入力作業が必要で、手間や時間がかかり、ミスも多く発生していました。

近年では勤怠の大幅な効率化が可能になることから、勤怠管理システムを導入する企業が増えています。例えば勤怠管理システムでは、以下のようなことが行えます。

- スマートフォンやパソコンでの打刻入力

- 勤怠情報の自動集計

- 法令違反を未然に通知するアラート

- 勤怠データのレポート化

- 勤怠データを給与計算システムに自動連携 など

※製品によっても異なります。

このような機能を活用することで業務の簡略化が図れるとともに、データの分析をしやすく、業務改善につなげやすくなります。

しかし先述の通り、データの可視化や正確性に問題がある勤怠管理システムを導入してしまうと、従業員に浸透させづらくなります。そこで、以下の機能を持った勤怠管理システムを選ぶことがおすすめです。

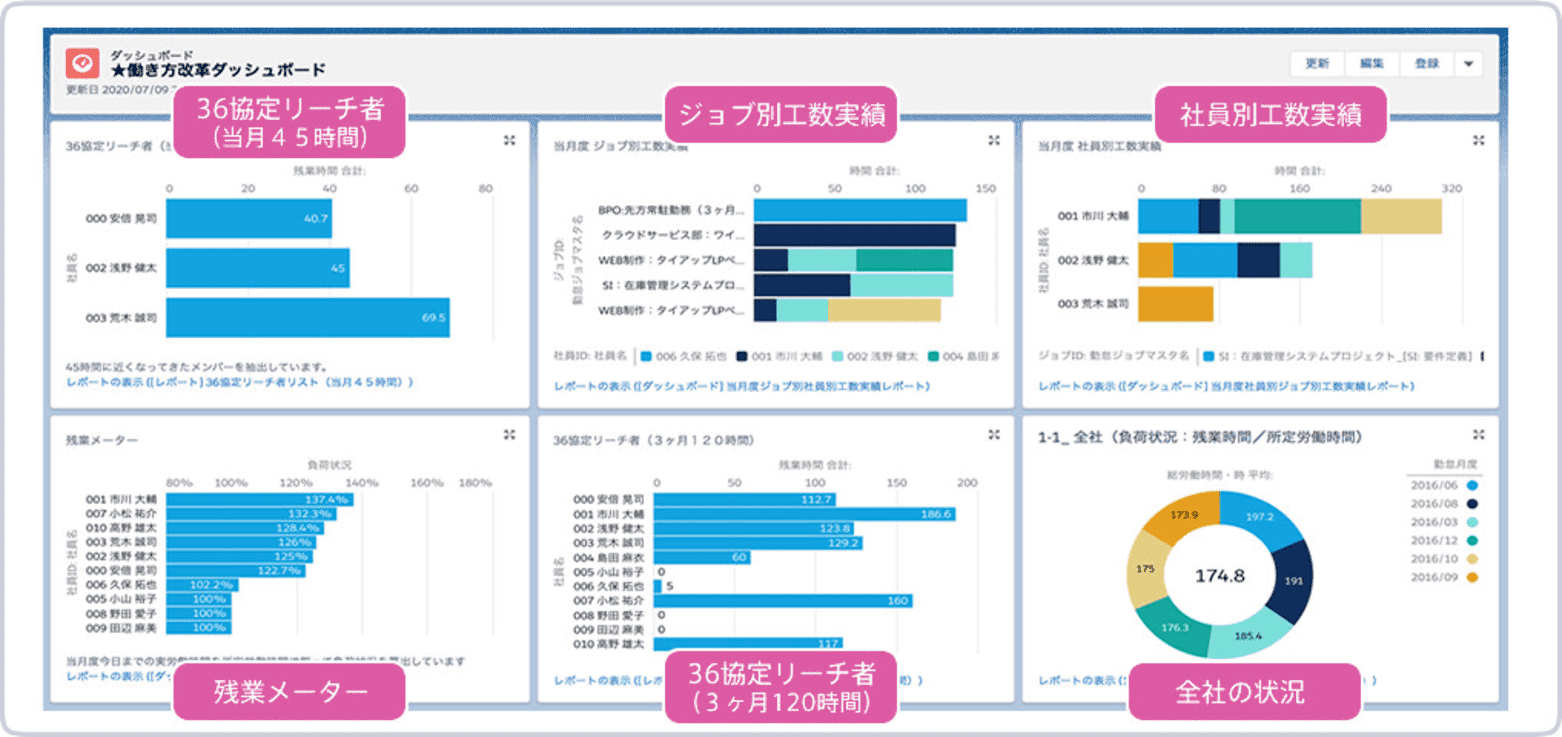

- 様々な勤怠データをグラフィカルにアウトプットできるダッシュボード機能

- 「部署ごと」「作業内容ごと」といった様々な条件でデータ抽出ができる機能

- 勤怠と整合性のとれた工数入力を直感的に行える機能

▼ダッシュボード機能の画面例

▼スライダーを用いて勤怠と整合性のとれた工数を直感的に入力できる機能の例

このような機能を持つ勤怠管理システムがあれば、各種データの分析が容易になるとともに、従業員の行動変容を促すためのわかりやすい資料として活用できるようになります。また直感的な操作で工数の入力が習慣化できれば、「システムを導入したものの操作に手間がかかり、結局浸透しなかった」といった問題も防げます。

現在導入中の勤怠管理システムに「データがわかりやすく可視化できない」「打刻漏れが多く正確なデータを収集ができていない」などの課題がある場合、勤怠管理システムのリプレースも検討してみましょう。自社に合った勤怠管理システムの選び方については、以下の記事も参考にしてみてください。

勤怠管理システムをデータ分析に活用した企業の事例

株式会社メディアテックは、大和ハウスグループのIT会社として、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。同社では、紙文化やハンコ文化が根強く残り、レガシーな基幹システムによる非効率な業務フローが課題となっていました。

この課題を解決するため、勤怠管理や工数管理機能を備えた「チームスピリット」を導入しました。また、抜本的な働き方改革に着手し、全社的なリモートワーク体制への移行やフルフレックス勤務制度の導入などを進めました。

上記の取り組みの結果、正確な勤怠データの収集が可能になり、従業員の1日の勤務状況の可視化などが容易に行えるようになりました。上司が部下の働き方を把握し、適切なフィードバックを行うことで、信頼関係の構築にもつながったといいます。働きやすい環境の実現により、従業員エンゲージメントも向上しています。

今後は、チームスピリットのダッシュボードを活用したデータ分析により、データドリブンな経営の実現を目指す方針です。自社で実現できた改革をグループ会社に展開し、グループ全体の発展に寄与していくということです。

※参考:働き方の見える化によって上司から部下への適切なフィードバックが可能に。信頼関係構築にも繋がっているチームスピリット活用とは

まとめ|勤怠データを活用して、コンプライアンスの遵守や労働環境の改善をしよう

正確な勤怠データを収集して、管理・分析することで、労働コンプライアンスの遵守や給与計算の正確性向上、労働環境の改善につなげられます。

勤怠データを有効活用するには、まず自社の課題やデータ活用の目的を明確にすることが重要です。そのうえで従業員がグラフィカルなデータを確認できる環境を整備し、当事者意識を持ってもらい、態度変容を促します。

これらを実施するには、必要な機能を備えた勤怠管理システムの導入がおすすめです。具体的には、以下のような機能を有したシステムの導入を検討してみましょう。

- 様々な勤怠データをグラフィカルにアウトプットできるダッシュボード機能

- 「部署ごと」「作業内容ごと」といった様々な条件でデータ抽出ができる機能

- 勤怠と整合性のとれた工数入力を直感的に行える機能

勤怠管理の基本を改めてチェックしてみませんか?

- 勤怠管理の基本的なルールの理解や実務の知識が乏しく、不安がある

- 勤怠管理の目的など基本的なことを知りたい

- 勤怠管理を適切に実行する上で、自社の課題も把握しておきたい

このような人事労務担当者に向けて、「ゼロから始める勤怠管理」の資料を無料で配布しています。

人事労務担当者なら知っておきたい、適切な勤怠管理の必要性や労働時間の基本ルールについて解説していますので、これから適切な勤怠管理を導入・運用しようと考えている方は、ぜひ本資料をお役立てください。

「ゼロから始める勤怠管理」を無料ダウンロードする

関連する記事