プロジェクト会計はどうやる?最重要の原価管理のやり方・ツールも紹介

著者:チームスピリット編集部

「財務会計・税務会計を適切に行うため、プロジェクトごとの会計をしっかり管理したい」

「各プロジェクトごとのコストや利益をもう少し精緻な数字で管理したい」

このような悩みを持ちながらも、「具体的にどうやってプロジェクト会計を行えば良いか分からない」とお悩みの企業担当者様は多いのではないでしょうか。

プロジェクトごとの会計を適切に行うには、何よりも「プロジェクトごとのコスト(人件費)を正しく計測・管理すること」が大切です。コストが分かれば、プロジェクトごとの利益も正確に把握でき、適切な会計処理・税務処理を実現できます。

本記事では、プロジェクト会計の基礎知識や重要なポイントについて解説した後、会計の実施手順を解説します。さらに、会計を正確かつ効率的に行うのに欠かせない「原価管理システム」と「工数管理システム」についても紹介します。

適切にプロジェクト会計を行いたい企業担当者様は、ぜひご参考になさってください。

【適切なアプローチでプロジェクトの利益率が上がるコスト管理の方法!】

- 従業員や案件の増加により、どの社員がどのプロジェクトにどれくらいの時間をかけたのか把握するのが困難

- 赤字がでてしまっており現状を打破したいが、どうすれば良いのかわからない

- IPOを目指しているが正確な利益の算出はおろか、コンプライアンス遵守もままならない働き方に苦しんでいる

プロジェクト型ビジネスでは原価を把握し適切なタイミングで状況に応じた打ち手をすることが大事です。

本資料では、実際に管理会計をしっかりしたことでプロジェクト時間の短縮と収益率を向上させた方法をおまとめしております。

プロジェクトの利益率を向上させたい方は是非ご一読くださいませ。

目次

プロジェクト会計とは

「プロジェクト会計」とは、明確な定義がある訳ではありませんが、あえて定義するならば、プロジェクトに関わる財務的な側面を扱う会計のことをいいます。

会計には、大きく分けて「財務会計・税務会計」と「管理会計」の2種類がありますが、本記事では、前者の「財務会計・税務会計」の観点から、プロジェクト会計について説明していきます。

プロジェクト会計の目的は、プロジェクトに関連する収益や費用を正確に把握し、適切な会計処理を行うことにあります。

プロジェクトごとの会計を正しく把握することで、ステークホルダーに公表する財務状況や経営実績の数字をより精緻なものにしたり、適切な税金計算を行えたりということに繋がります。

つまり、財務会計・税務会計の領域において、プロジェクトに着目して会計を適正化するためのアプローチが「プロジェクト会計」といえるでしょう。

特に、上場を目指しているなど正確な会計処理が求められている場合や、正確な税金計算をするために正確な利益・コストを把握したい場合などで、プロジェクト会計が必要となります。

プロジェクトごとの会計が重要となる理由

プロジェクトごとの会計は、主に以下の3つの理由で重要となります。

- プロジェクトごとの利益・原価を正確に把握できるから

- 原価や利益の計上ミスを防げるから

- プロジェクトの収益性を可視化して経営判断に繋げられるから

それぞれの理由や会計を正確に行うメリットを解説します。

1.プロジェクトごとの利益・原価を正確に把握できるから

複数のプロジェクトを同時に進行させている場合、それぞれのプロジェクトに関連する利益や費用を明確に区別することが難しくなります。

利益や費用がプロジェクトAに属するものなのか、プロジェクトBに属するものなのかを区別できなければ、プロジェクトごとの利益率の計算もコスト計算も正確にできません。その結果、正確な税務計算も難しくなってしまいます。

プロジェクト会計を正確に行うことで、プロジェクトごとの利益・原価を正確に把握することができるようになります。

2.原価や利益の計上ミスを防げるから

プロジェクトごとの会計を適切に行うことで、各プロジェクトの原価や利益を正確に把握し、計上ミスを防げるようになります。

仮に、原価や利益の計上にミスがあった場合、以下のような深刻な問題が生じる可能性があります。

- 決算情報の信頼性が損なわれ、正確な財務状況の把握が困難になる

- 利益を過大に計上してしまうと、予想外の税負担を強いられる

- 原価の把握が不正確だと、利益の算出にも誤りが生じ、適切な経営判断ができなくなる

具体例を挙げると、売上が100万円、原価が50万円、利益が50万円と計上したプロジェクトがあったとします。しかし、実際には原価が70万円かかっており、利益は30万円しかなかったとしましょう。この場合、利益を20万円も過大に計上してしまったことになり、納税額も余分にかかってしまいます。

このような事態を避けるためには、プロジェクト会計による原価と利益の正確な把握は欠かせません。

3.プロジェクトの収益性を可視化して経営判断に繋げられるから

プロジェクトごとの会計を適切に行うことで、各プロジェクトの収益性を明確に可視化できますが、正確な会計情報は、現在進行中のプロジェクトの管理だけでなく、経営判断にも大きく役立ちます。

各プロジェクトの会計によって得られた利益や原価の数値を、業界平均や自社の過去のプロジェクトと比較することで、その収益性の高低をより客観的に評価できるようになります。そうした得られた評価結果は、プロジェクトの改善点を明らかにし、収益性の向上につなげるための重要な手がかりになります。

また、会計データを分析することで、どのようなプロジェクトが高い利益をもたらすのか、逆にどのようなプロジェクトが低収益に陥りやすいのかなど、プロジェクトの特徴を把握できるようにもなります。そうした知見は、今後のプロジェクトをより収益性の高い案件にしていく上で役立つでしょう。

プロジェクト会計では、原価の大部分を占める「工数」を正確に出すことが最重要

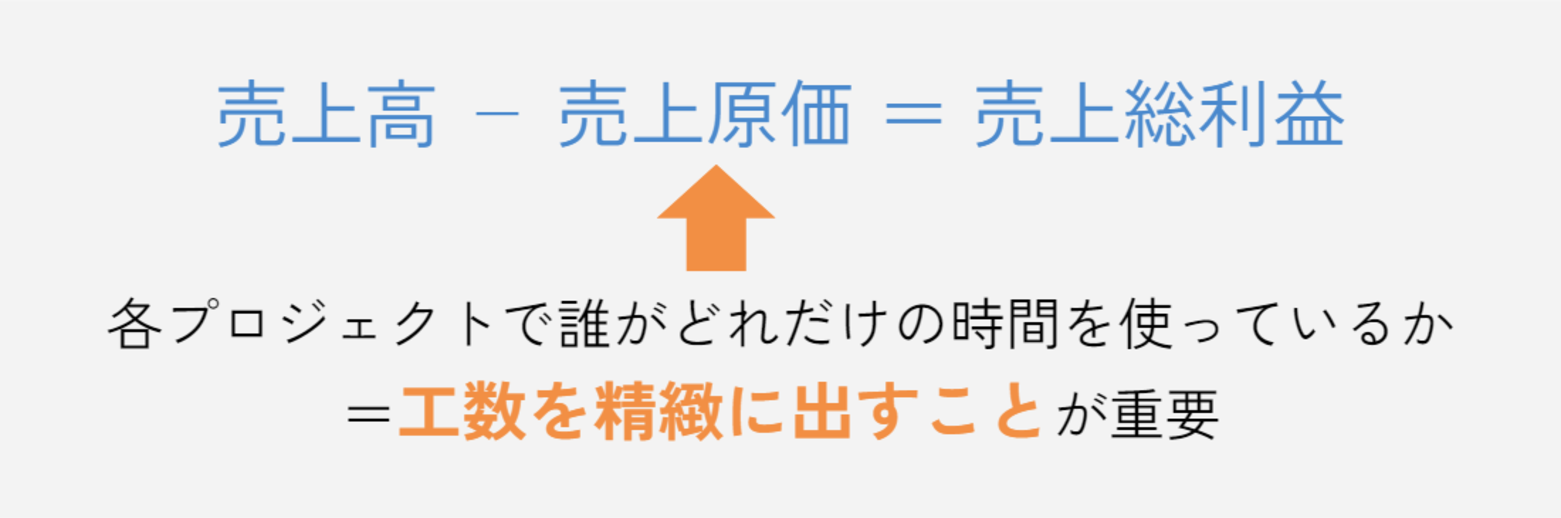

プロジェクト会計で最も重要なことは、「原価をできるだけ正確に算出する」ということに尽きます。売上に対する「正確な原価」が分かれば、「売上-原価」で利益も算出できるからです。

そしてプロジェクト型ビジネスにおいては、原価のほとんどを直接労務費(人件費)が占めているため、直接労務費を正確に算出することが特に重要となります。したがって、正確な原価の把握には、従業員の工数を精緻に記録することが不可欠となります。

つまり、「従業員がどのプロジェクトにどれだけの時間を費やしたか」を正確に管理できるのが理想です。

しかしながら、この工数管理がかなり難しく、多くの企業が苦戦しており、財務会計・税務会計に悪影響を及ぼしている現状があります。

例えば、月末になってから工数を入力する方式では、正確な数値を把握しきれず、正確な数値を反映できない可能性があります。また、勤怠データと工数データが整合しない場合、どちらの数値を信頼すべきか判断に迷うこともあるでしょう。

3ヶ月かけて行ったプロジェクトに対して、プロジェクトが締まった後にメンバー1人1人が「大体50時間使った」という雑な工数の付け方をするのも問題です。

このような状況では、原価の算出に誤りが生じ、財務会計・税務会計に多大な悪影響を与えかねません。プロジェクトの収益性を正しく評価し、適正な税務処理などをするためには、工数管理の精度を高め、直接労務費を含む原価の正確な把握に努める必要があります。

プロジェクト会計での原価計算の流れ

ここからは、プロジェクト会計においてどのように原価計算をしていくかを具体的に見ていきましょう。Webページの制作プロジェクトを行う場合を例に、流れを解説していきます。

あるプロジェクト全体でかかった費用が、以下の通りだとします。

|

勘定科目 |

値段 |

使用目的や内訳 |

支払方法 |

|---|---|---|---|

|

外注費用 |

10,000,000円 |

本プロジェクト専用 |

普通預金 |

|

労務費 |

2,000,000円 |

60%:本プロジェクト専用 40%:会社全体での使用分のうち一部 |

普通預金 |

|

経費 |

500,000円 |

50%:本プロジェクト専用 50%:会社全体での使用分のうち一部 |

現金 |

※プロジェクト内で作成されるのは、ライティング(文章)とデザイン。それぞれにかかった費用は、60%と40%で按分する。

※実務では、これらの情報は「製造指図書(せいぞうさしずしょ)」により指示される。

個別原価計算(プロジェクトごとの原価計算)では、製品ごとにかかった原価の内訳を原価計算表に記入しながら、仕訳を行います。原価計算表とは、製品ごとにどの費用がどれだけかかっているかを記録する表です。

▼原価計算表

|

ライティング |

デザイン |

|

|---|---|---|

|

外注費用 |

||

|

直接労務費 |

||

|

直接経費 |

||

|

間接労務費 |

||

|

間接経費 |

||

|

製造原価 |

原価計算表に製品ごとの製造原価内訳を記入しながら、費目別→部門別→プロジェクト別に原価計算を行います。

ステップ1.費目別原価計算

最初に、部門ごとに発生した外注費用・労務費・経費を、直接費と間接費に振り分けます。

(1)外注費用・労務費・経費を支払った金額を仕訳する

まずは、プロジェクトの外注費見積書などを確認して、どのプロジェクトの何にどの程度の費用がかかったのかを把握しましょう。

前述した通り、原価の大半を締める「労務費」を正確に把握することが特に重要になります。従業員がプロジェクトにどれだけの時間を費やしたかによって、原価が大きく変動するためです。正確な原価の把握には、従業員の工数を精緻に記録することが不可欠となりますが、そのための手段がなく、苦戦する企業が多いようです。

|

勘定科目 |

借方 |

勘定科目 |

貸方 |

|---|---|---|---|

|

外注費用 |

10,000,000 |

普通預金 |

10,000,000 |

|

労務費 |

2,000,000 |

普通預金 |

2,000,000 |

|

経費 |

500,000 |

現金 |

500,000 |

(2)直接費と間接費に分ける

仕訳をした後、労務費と経費を直接費と間接費に分けましょう。プロジェクトに直接関係している費用は直接費です。プロジェクトと直接リンクさせづらい費用は間接費になります。

今回は、以下のように分類されます。

|

外注費用 |

全て本プロジェクト用なので直接費 |

|---|---|

|

労務費 |

60%(1,200,000円)が本プロジェクト専用=直接費 残り40%(800,000円)は会社全体での使用分のうち一部=間接費 |

|

経費 |

50%(250,000円)が本プロジェクト専用=直接費 残り50%(250,000円)は会社全体での使用分のうち一部=間接費 |

その後はまず、直接費を按分しましょう。原価計算表の按分比率を基準にして、ライティングとデザインそれぞれに按分します。

|

ライティング部門 |

デザイン部門 |

|

|---|---|---|

|

外注費用 |

6,000,000 |

4,000,000 |

|

直接労務費 |

720,000 |

480,000 |

|

直接経費 |

150,000 |

100,000 |

|

間接労務費 |

||

|

間接経費 |

||

|

製造原価 |

次に、振り分けた直接費の仕訳をしましょう。仕訳では、製品に振り分けた直接費は全部「仕掛品(しかかりひん)」勘定とします。

「仕掛品」は、製造途中の製品を指す勘定科目です。仕訳上は製造途中でかかった費用を全部仕掛品勘定にまとめ、最後に製品ごとの製造原価として振り分けます。

そして、間接費の仕訳です。間接費は「製造間接費」勘定へ振り替え、直接費と別であることがわかるよう仕訳をします。

|

勘定科目 |

借方 |

勘定科目 |

貸方 |

|---|---|---|---|

|

仕掛品 |

10,000,000 |

外注費用 |

10,000,000 |

|

仕掛品 製造間接費 |

1,200,000 800,000 |

労務費 |

2,000,000 |

|

仕掛品 製造間接費 |

250,000 250,000 |

経費 |

500,000 |

振り分けた製造間接費は、次の部門別原価計算で製品それぞれに配賦します。

ステップ2.部門別原価計算

部門別原価計算は、ステップ1で仕訳した間接費を部門ごとに配賦する工程です。製造間接費として仕訳した間接労務費と間接経費を、ライティング分(60%)とデザイン分(40%)にそれぞれ按分して原価計算表に記入します。

ここでライティングとデザインそれぞれの製造原価合計を出せるので、合計を計算し記入しましょう。

|

ライティング部門 |

デザイン部門 |

|

|---|---|---|

|

外注費用 |

6,000,000 |

4,000,000 |

|

直接労務費 |

720,000 |

480,000 |

|

直接経費 |

150,000 |

100,000 |

|

間接労務費 |

480,000 |

320,000 |

|

間接経費 |

150,000 |

100,000 |

|

製造原価 |

7,500,000 |

5,000,000 |

原価計算表では製品ごとに製造間接費を振り分けましたが、仕訳では、製造間接費は一度仕掛品にまとめます。仕掛品の金額が確定した段階でまとめて製品に分配するので、問題ありません。

|

勘定科目 |

借方 |

勘定科目 |

貸方 |

|---|---|---|---|

|

仕掛品 |

800,000 |

製造間接費 ※間接労務費 |

800,000 |

|

仕掛品 |

250,000 |

製造間接費 ※間接経費 |

250,000 |

※(借方)仕掛品1,050,000/(貸方)製造間接費 1,050,000のように製造間接費をまとめても可

ステップ3.プロジェクト別原価計算

最後に、プロジェクト別の原価計算を行います。

(1)仕掛品勘定の合計を按分比率(60%:40%)に沿って、各部門ごとの製造原価に按分する

|

勘定科目 |

借方 |

勘定科目 |

貸方 |

|---|---|---|---|

|

ライティング部門 デザイン部門 |

7,500,000 5,000,000 |

仕掛品 |

11,450,000 |

(2)各製品の原価と原価計算表の製造原価合計が合致することを確認する

ここで合計が一致しない場合は、仕訳や計算が間違っています。仕訳や計算から不一致の原因を見つけ、最終仕訳と原価計算表の製造原価合計を必ず一致させましょう。以上がプロジェクトで個別原価計算をする流れです。

プロジェクト会計の原価計算が難しい3つの理由

ここまで解説した通り、プロジェクト会計においては「原価を正確に算出すること」が最も重要となります。

しかしながら、プロジェクトごとの正確な原価を計算するのは簡単なことではありません。その理由としては以下の3つがあります。

- 原価計算や仕訳が複雑なので、正しく管理するのが大変である

- どのプロジェクトの原価なのかを正確に振り分けるのが難しい

- ツールが使いにくいと従業員が正しく工数を入力してくれない

それぞれの詳細について解説します。

理由1:原価計算や仕訳が複雑なので、正しく管理するのが大変

プロジェクト型ビジネスにおいては、原価計算やそれに伴う仕訳が複雑になるため、正しく管理するのが非常に大変です。プロジェクト型ビジネスでの原価計算には、以下5つの工程が必要となります。

- かかった費用を直接費と間接費に分類する

- 間接費を「部門個別費」と「部門共通費」に分類する

- 「部門共通費」を一定の割合で各部門に配賦する

- 「部門個別費」をプロジェクトごとに配賦する

- 各プロジェクトごとの原価を算出する

さらに、間接費の分類や共通費・個別費を各部門に振り分ける配賦の工程で、細かい計算が必須です。計算や仕訳の工程が多く、手計算では特に正確性が担保されづらいことが、原価計算が難しい理由のひとつです。

理由2:どのプロジェクトの原価なのかを正確に振り分けるのが難しい

プロジェクトごとの原価計算をしたくても、どのプロジェクトの原価なのかを正確に振り分けるのが難しいという面もあります。

従業員の工数把握において、以下のような問題が発生してしまうためです。

- 工数を毎回入力するのが面倒だと感じた社員が、日々の工数入力を行ってくれない

- そのため、リアルタイムに工数を集計できない(工数の正確性も低い)

- その結果、プロジェクトの原価や利益が計画通りになっているかがすぐに分からない

- また、間接費などを各プロジェクトに振り分ける(配賦する)のも難しい

特に複数プロジェクトが同時に動いており、従業員が複数プロジェクトを同時に担当している場合、効率良く原価管理(工数管理)を行う仕組みがなければ管理が非常に困難になってしまいます。

エクセルや自社独自のシステムで管理を行っている企業は、上記のような問題に対応できず、どのプロジェクトの原価なのかを正確に振り分けるのが難しくなります。

理由3:ツールが使いにくいと従業員が正しく工数を入力してくれない

従業員が使いにくいツールを入れている場合は、従業員に正しく工数を入力してもらえず、プロジェクトごとの原価計算をしづらくなります。

例えば、ツールのUIが悪く操作方法がわかりづらいと、工数入力に手間がかかり従業員が適当に入力したり、入力を怠ったりすることが多くなります。また、入力が雑になると、ツール上の工数情報と勤怠情報が一致せず、どちらの情報が正しいのか把握できなくなる、といった問題も起きてしまうでしょう。

そのため、プロジェクトの原価や利益を正確に把握するためには、従業員が使いやすいツールを導入することが重要です。

正確にプロジェクト会計を行うにはツールの活用が欠かせない

ここまで解説したとおり、プロジェクト型ビジネスでの原価管理では、計算や入力が煩雑になりやすいことなどから正確な原価管理を行えない企業が少なくありません。

正確にプロジェクト会計を行うためには、「プロジェクト原価管理システム」または「工数管理システム(原価管理も行えるもの)」の活用が重要となります。

※工数管理システムを導入する場合は、プロジェクトごとの原価管理機能が付いているものを選ぶ必要があります。ここからは便宜上、原価管理機能が付いている工数管理システムも含めて「プロジェクト原価管理システム」として説明していきます。

プロジェクト原価管理システムを活用することで、以下のように正確な工数・原価の把握や、プロジェクトごとの収支状況の計算、さらには日々の管理会計にも役立てることができます。

「プロジェクト原価管理システム」を活用するメリット

- システムを活用することで工数を精緻に計算・管理できる

- 工数・稼働単価・予算などを掛け合わせることでプロジェクトの収支状況を正確に計算できる

- リアルタイムで可視化できるツールもあり、そういう場合は日々の管理会計にも役立つ

1.システムを活用することで工数を精緻に計算・管理できる

プロジェクト原価管理システム(または原価管理機能を持つ工数管理システム)を活用することで、プロジェクトごとにかかった工数をより精緻に計算・管理することが可能となります。

「工数を正確に入力できる」「日々の入力を習慣化できる」よう設計されているため、プロジェクト型ビジネスにおいて重要な人件費を正確に算出することができます。

システムにもよりますが、例えば「チムスピ工数(チームスピリットシリーズ)」の場合、以下のような機能を備えており、工数を直感的かつ正確に入力できる工夫がされています。

- カレンダーアプリを同一画面で開きながら工数を入力できる機能

- グラフなどで視覚的にわかりやすく工数の分析を行える機能

- 入力漏れやミスがあった場合、アラートなどで通知してくれる機能

- 勤怠と工数の整合性をチェックしてくれる機能

- スライダーによる直感的な操作で日々の工数入力が行える機能

できるだけ工数入力の負担がないシステムを選ぶと、入力を後回しにすることが減ったり、習慣化しやすくなったりするため、より正確なデータを収集できるでしょう。

▼スライダーを用いた工数入力画面の例(以下すべて「チムスピ工数」の場合)

▼グラフにて工数を可視化した例

▼勤怠と工数をチェックする機能例

従業員の工数データはリアルタイムで収集・閲覧できるため、月末の入力漏れや誤入力といった問題を防ぐこともでき、常に最新かつ正確な原価情報を得られるようになります。

2.工数・稼働単価・予算などを掛け合わせることでプロジェクトの収支状況を正確に計算できる

工数を正確に把握できるだけでなく、プロジェクト原価管理システムでは、工数・稼働単価・予算などを掛け合わせることでプロジェクトの収支状況を正確に計算することができます。

複数プロジェクトが走っている場合でも、「どこにどれだけ工数を費やしているのか」「稼働単価はいくらか」を正確に可視化できます。

システムによって算出された原価データを、売上データと合わせて分析することで、各プロジェクトの収益状況を一目で把握することも可能です。

3.リアルタイムで可視化できるツールもあり、そういう場合は日々の管理会計にも役立つ

システムにもさまざまなものがありますが、リアルタイムでプロジェクトごとの予実管理や可視化が可能なものを選べば、日々の管理会計にも役立てることができます。

つまり、プロジェクト進行中に「予算と比べて実際の費用がどうなっているか」や「プロジェクトの収益状況が赤字になってないか」を把握して、場合によってはテコ入れをすることも可能です。

どのプロジェクトが利益を上げているのか、逆にどのプロジェクトが赤字なのかを即座に判断し、適切な対策を講じられるようにもなります。

プロジェクト会計にツールを導入した企業の成功事例

ここからは、プロジェクトごとにしっかり財務会計を行う目的で、弊社のチムスピシリーズ(旧:TeamSpirit)」を導入した企業事例を紹介します。

システムをどのタイミングで導入し、どういった効果が得られるのかのイメージを深める上で参考にしてください。

事例1:システム導入によって数十プロジェクトの工数・原価計算が正確に行えるようになった|株式会社いつも

株式会社いつもは、2007年2月に創業し、ECコンサルティングや商品調達、販売代行など、ECに関するサービスを提供している会社です。事業成長に伴い、同社では適正な工数管理によるプロジェクト原価の可視化が迫られていました。

そこで、プロジェクト原価計算の精度向上を目的に、2018年に「チムスピシリーズ」を導入しました。導入前は、コンサルタントが常時10〜20近くの案件を抱えており、エクセル管理では案件ごとの正確な工数把握が困難でした。それにより、プロジェクト原価の算出精度が低く、案件の収支を正しく把握できていませんでした。

チムスピシリーズは、日次で工数を登録でき適切な工数管理・勤怠管理ができる、業務を可視化でき各案件の原価管理や利益計算が正しく行えるといった特長を持っており、次のような効果が得られました。

- 案件ごとの正確な工数管理と原価把握が可能になった

- 優れたUI/UXにより現場の負担が軽くなった

- 業務の可視化により、案件の収支や利益率を正しく算出できるようになった

- 月次決算における売上と原価の対応関係の明確になった

▼導入事例の詳細

「30分単位での時差出勤など、多様な働き方の実現にチームスピリットは欠かせない」工数管理も脱エクセルを実現

事例2:勤怠と工数を一元管理できるシステムの導入により、工数管理負担を削減|株式会社モバイルファクトリー

株式会社モバイルファクトリーは、2001年に創業したIT企業で、2015年にマザーズに上場し、2017年には東証一部へ市場変更を果たしました。

上場準備の過程で、監査法人から正確な勤怠管理と工数管理の必要性を指摘されたことをきっかけに、勤怠管理と工数管理を1つのシステム内で同時に行える「チムスピシリーズ」を導入しました。

導入後は、勤務時間と整合のとれた工数を簡単かつ正確に管理できるようになりました。また、残業や有休消化状況等を可視化できたことが、同社が2012年から取り組んでいた「働き方改革」の推進にも役立ちました。

システムのUI・UXが分かりやすく従業員が簡単に入力できたこともあり、全社的にスムーズな移行ができたようです。管理職にとっては、部下の勤怠状況をリアルタイムで把握できるようになり、日次の勤怠承認がしやすくなったとのことです。

その他、チムスピシリーズを活用した正確な勤怠・工数管理を通じて働き方改革を行うことで、有給休暇の取得率が39%から86.1%に上昇したり、残業時間が全国平均の1/2に削減したりするなどの成果を出しています。

▼導入事例の詳細

優秀な人材に選ばれる「ベストプラクティス企業」が行なったIT投資~離職率は大幅低下、営業利益7倍に成長したモバイルファクトリーの「働き方改革」~

事例3:プロジェクト原価や予実が自動集計されることで作業を大幅に削減|クリエーションライン株式会社

クリエーションライン株式会社は、案件ごとに最適なクラウドサービスを組み合わせて企業の情報システムの構築(SI)を行っている会社です。

同社では、エンジニアがどのような仕事に、どのような比率で携わっているのか把握できていませんでした。そして、プロジェクトの遂行に注力しながらも正確に工数管理や勤怠情報の入力をしてもらえるツールを必要としていました。

そこで同社は、勤怠管理、工数管理、プロジェクト原価管理、経費精算を1つのサービスで実現できる「チムスピシリーズ」の導入を決定しました。システム導入後には、以下のような成果が得られました。

- プロジェクト原価や予実が自動集計され、作業が大幅に削減できた

- 社員の稼働状況やプロジェクト状況が可視化され、分析精度が向上した

- 定点観測用の集計の負担が低減し、分析により多くの時間を割けるようになった

- 導入から1ヶ月で、展開されているプロジェクトとスタッフ全員の働き方の可視化が可能になった

工数管理ツールを導入してプロジェクトの正確な原価計算および業務改善を実現した好例といえるでしょう。

▼導入事例の詳細

1ヶ月で社内の稼働状況や気になることを"見える化"させる!

事例4:適正な管理手数料率を設定するために活用|一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)

一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽の著作権の集中管理事業を日本国内において営む一般社団法人です。

同社は、音楽利用者が支払う著作物使用料から事業運営の実費に基づく管理手数料を控除し、権利者へと分配しています。権利者の利益と音楽利用者の利便性を守るためには、常に業務を見直して無駄なコストを省き、適正な管理手数料率を設定することが重要です。そのため、正確な工数情報の把握が必要不可欠でした。

以前はプロジェクトの工数管理をエクセルで行っていましたが、工数情報の回数・集計に3日、データの確認や修正に3日かかっていたため、「チムスピシリーズ」の導入を決意しました。

同システムでは、勤怠管理と工数管理が統合されており、整合性のとれた正確なデータが日々蓄積されていきます。そのため、誰がどのプロジェクトに関わり、どの業務に何時間要したのかを、リアルタイムで把握することが可能になりました。

また、プロジェクト原価管理機能を活用することで、プロジェクトごとの業務の実態に基づいた正確な原価を算出し、適正な管理手数料率の設定へとつなげられるようにもなりました。

▼導入事例の詳細

適正な手数料率を設定することが、権利者と利用者に対する責任。リアルタイムなプロジェクト原価管理で、付加価値の高いサービスを目指す。

プロジェクト会計に使える原価管理システムのおすすめ製品を紹介

プロジェクト会計の原価管理を正確に行う上で役立つ、おすすめの製品を3つ紹介します。それぞれ異なる特長を持ち、適した企業が異なりますので、自社に合うシステムをご選定ください。

|

チムスピシリーズ |

TimeCrowd (タイムクラウド) |

プロカン |

|

|---|---|---|---|

|

おすすめの企業 |

使いやすく機能性の高いシステムを求める企業 |

安さと使いやすさに特化したツールを求める企業 |

案件ごとの収支管理に特化したシステムを求める企業 |

|

初期費用 |

150,000円 |

要相談 |

1IDあたり25,000円 (「プロ」プランの場合) |

|

月額費用 |

・一般ユーザー:600円/人 ※工数管理+勤怠管理+原価管理を行う場合 |

要相談 |

1IDあたり4,500円 ※30ID以降は料金が安くなります。 |

チムスピシリーズ

※引用:チームスピリット公式サイト

チムスピシリーズは、勤怠管理・工数管理・経費精算などバックオフィス機能をサポートするクラウドシステムです。中小企業の4社に1社導入実績があり、従業員数1,000名以上の企業でも20.7万以上のユーザー数を誇っています(2024年4月末時点)。

チムスピシリーズには、正確なプロジェクト会計に役立つ以下のような機能があります。

- 従業員が日々工数を入力しやすいUIが搭載されており、リアルタイムで工数や原価を把握できる

- 予算と実績(実際にかかった原価など)を一目で比較することができる

UIが使いやすいため、従業員にしっかりと工数入力をしてもらいやすく、プロジェクトの工数原価管理を正確に行えます。また、予算と実績を一目で比較できるため、赤字プロジェクトの回避や利益率の改善なども行える点が利点です。

▼工数入力のイメージ

収支管理に必要となる「工数」を、正確に、かつ従業員が負担なく入力できる

▼原価管理のイメージ

プロジェクトごと・月ごとにどれくらいの原価がかかっているのか、それは予定に対してどの程度乖離があるのかがひと目でわかる

|

特徴や主な機能 |

|

|---|---|

|

初期費用 |

150,000円 |

|

月額費用 |

※工数管理+勤怠管理+プロジェクト原価管理を行う場合 |

|

おすすめの企業 |

|

チムスピシリーズのプロジェクト原価管理機能についてのページもご覧ください。

TimeCrowd(タイムクラウド)

※引用:TimeCrowd公式サイト

TimeCrowdは、ワンクリック打刻で工数を測定できるシンプルな工数管理ツールで、Webブラウザ・アプリ・Chrome拡張機能から、ワンクリックで打刻ができるシンプルな操作性が特長です。シンプルで操作性が高く安価なツールを求めている企業にとくにおすすめです。

SlackやGoogle(グーグル)カレンダーでタスクの連携ができるなど、他のサービスとの連携機能が豊富です。

|

特徴や主な機能 |

|

|---|---|

|

初期費用 |

要相談 |

|

月額費用 |

要相談 |

|

おすすめの企業 |

|

※最新の情報については、サービスの公式サイトをご確認ください。

プロカン

※引用:プロカン公式サイト

プロカンは案件ごとの収支管理に特化したERPシステムで、UIの使いやすさ・画面の見やすさが評価されています。

予実管理・案件の損益計算といったプロジェクトの原価管理に必要な機能はもちろん、顧客管理機能や見積もり作成機能も搭載されており、案件の進行を一括してサポートしてくれます。

原価管理のみならず、プロジェクトの進行に関わるデータをまとめて管理したい企業におすすめのシステムです。

|

特徴や主な機能 |

|

|---|---|

|

初期費用 |

1IDあたり25,000円(工数管理までできる「プロ」プランの場合) |

|

月額費用 |

月額利用料1IDあたり4,500円 ※30ID以降は料金が安くなります。 |

|

おすすめの企業 |

|

※最新の情報については、サービスの公式サイトをご確認ください。

まとめ|プロジェクトごとの会計を正確に行って財務会計・税務会計を適正化しよう

プロジェクト会計では、プロジェクトごとの原価や利益を正確に把握することが重要で、特に原価(工数)を正確に算出することが最重要となります。しかし、原価計算や仕訳の複雑さ、原価の正確な振り分けの難しさなどから、プロジェクトの原価管理は容易ではありません。

これらの課題を解決するには、プロジェクト原価管理システムや工数管理システムなどのツールの活用が欠かせません。特に工数管理システムがおすすめで、チムスピシリーズのようにUIに長けた工数管理システムを使えば、普段どこにどれだけ工数を費やしているのかを正確に可視化できるようになります。それによって、正確な原価計算を行えるようになります。

プロジェクト会計を正確に行いたいならば、ぜひ上記のようなツールの導入をこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。

システム開発業・IT業などプロジェクト型ビジネス企業に最適!

勤怠と工数の管理が一つになったシステムをお探しの方へ

- 勤怠管理と工数管理がバラバラで、労務費の集計に手間がかかっている

- IPOを見据え、残業や有給消化の把握など適切な労務管理が求められている

- 工数超過に気付けず、赤字プロジェクトが発生している

- 業務内容を可視化して生産性の向上を図りたい

このようなお悩みをお持ちでしたら、勤怠と工数を1つのシステムにまとめて、高度な労務管理と正確な個別原価管理を実現できる「チムスピ勤怠」がおすすめです。

解決できる課題や運用イメージなどを具体的にまとめた導入事例集をご用意しました。ぜひ一度ダウンロードし、他社との比較検討にお役立てください。

チムスピ勤怠の導入事例集を無料ダウンロードする関連する記事